私が所有するBRZ(ZC6)のRカスタマイズパッケージは、標準でドア下についているはずのカーテシランプがついていません。

ところが、昨今の大体の車には標準装備のこのランプ。夜間の乗り降りに結構重宝するパーツなのです。

上位グレードにはついているこのランプをどうしてもつけたい・・・

そこで、今回はそんな悩みを解決した方法を紹介したいと思います。

目次

1.カーテシランプとは?その役割とメリット

2.必要な道具と材料の準備

3.取り付ける場所の選定と注意点

4.配線の基本と接続方法

5.カーテシランプの取り付け手順

6.動作確認とトラブルシューティング

1.カーテシランプとは?その役割とメリット

カーテシランプ(カーテシーランプ、ドアカーテシランプとも呼ばれる)は、車のドアの下部やサイドミラーに取り付けられる小型の照明装置です。

ドアを開けたときに自動的に点灯し、車の周囲や足元を照らすことで安全性と利便性を向上させる役割を果たします。

カーテシランプの役割

安全性の向上

夜間や暗い場所でドアを開けた際の足元を照らし、路面や段差を視認しやすくすることで、乗り降り時の転倒や怪我を防ぎます。

視認性の向上

他のドライバーや歩行者に対して、ドアが開いていることを視覚的に知らせることで、夜間でも接触事故のリスクを減らすことに役立ちます。

利便性の向上

ドアを開けた際に足元や周囲を照らすことで、荷物の出し入れや乗り降りをよりスムーズに行えます。

カーテシランプを装着するメリット

快適性の向上

夜間や暗い場所での乗り降りが快適になり、車内外の移動がストレスなく行えます。

スタイリッシュな外観

カーテシランプは車のドアを開けたときにイルミネーションとしても車の外観を一層魅力的にします。

特に高級車では、ブランドロゴが投影されるタイプもあり、オーナーの満足度を高めます。

付加価値の向上

カーテシランプを装着することで車の機能性と美観が向上し、車の付加価値が高まります。

これは特に中古車市場での評価にも影響を与えます。

夜間の誘導灯として

車を駐車した際に、カーテシランプが周囲を照らすことで、帰宅時に車の位置を確認しやすくなるなど、誘導灯としての役割も果たします。

カーテシランプの装着は、実用性とデザイン性の両方を兼ね備えた改善策であり、車の安全性と利便性を高めるための有効な手段です。

2.必要な道具と材料の準備

カーテシランプ本体

カーテシランプとして使用可能なものは社外パーツとしてもさまざま出ています。

今回は86用のトヨタ純正部品を一旦つけようと思いますので、品番SU003-03289を2つ用意します。

ASSYには1つだけしか入っておりません。左右で同じ部品が取り付け可能です。

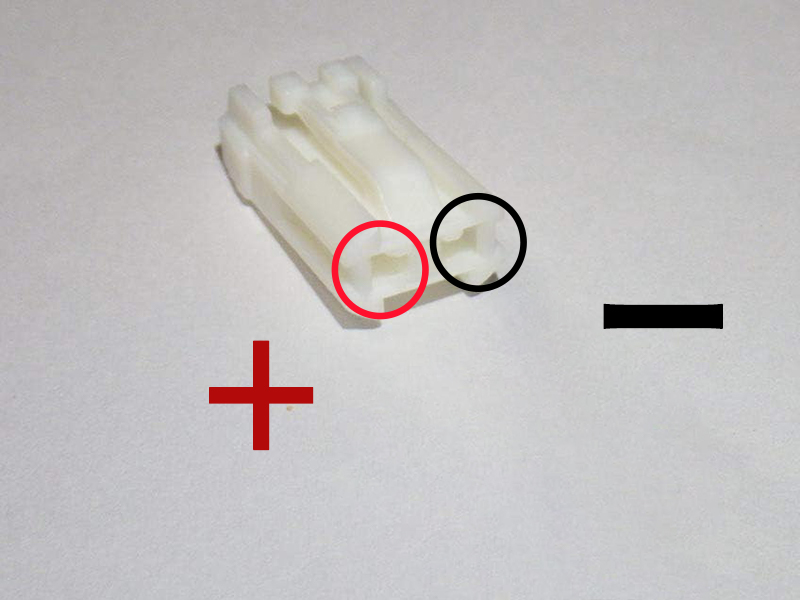

カプラー端子

ランプを簡単に脱着できるようにと可能な限り純正ライクに仕上げるという目的でカプラーを用意しました。

分かりづらいのですが、一応メス端子になるようです。

配線用コード

車側配線とカプラーを接続するための配線用コードです。

純正そのままでもT10のウェッジ球バルブなので、0.2sq(スケア)で十分足ります。

私はエーモンのダブルコードを今回使用しました。

(オプション)T10LEDバルブ

純正色だとハロゲンタイプのため黄色のバルブです。

流石にこれだと純正過ぎるので、同じ規格のLED白色バルブに入れ替えます。

3.取り付ける場所の選定と注意点

カーテシランプを装着する際には、いくつかの注意点があります。

これらを守ることで、安全かつ確実に取り付けを行いましょう。

配線の取り回し

配線を通すルートを計画的に設計し、車内の他の配線やカバーに干渉しないように注意します。

配線が露出しないように、カバーやビニールテープ等で絶縁を使い、見た目も綺麗に保ちたいですね。

安全対策

作業中は車のバッテリーは、念の為外しておきましょう。

これにより、ショートや感電のリスクを防ぎます。

配線作業時には、絶縁テープや熱収縮チューブを使用し、接続部分のショート防止を徹底します。

動作確認

取り付けが完了したら、必ず動作確認を行います。

ドアを開閉して、カーテシランプが正常に点灯・消灯するか確認します。

不具合がある場合は、配線や接続部分を再チェックしてください。

防水対策

BRZ/86のドア構造であれば、そこまで気を配る必要もなさそうですが、車によってはシーリングやブチルゴムの接着が甘かったりすることもあります。

必要に応じてランプや配線に水がかからないように保護してください。

4.配線の基本と接続方法

今回はエレクトロタップを使用して、純正配線から分岐をしました。

配線によって使用するエレクトロタップの大きさが異なりますが、かなり小さめの0.18~0.36sq対応のもので良いです。

5.カーテシランプの取り付け手順

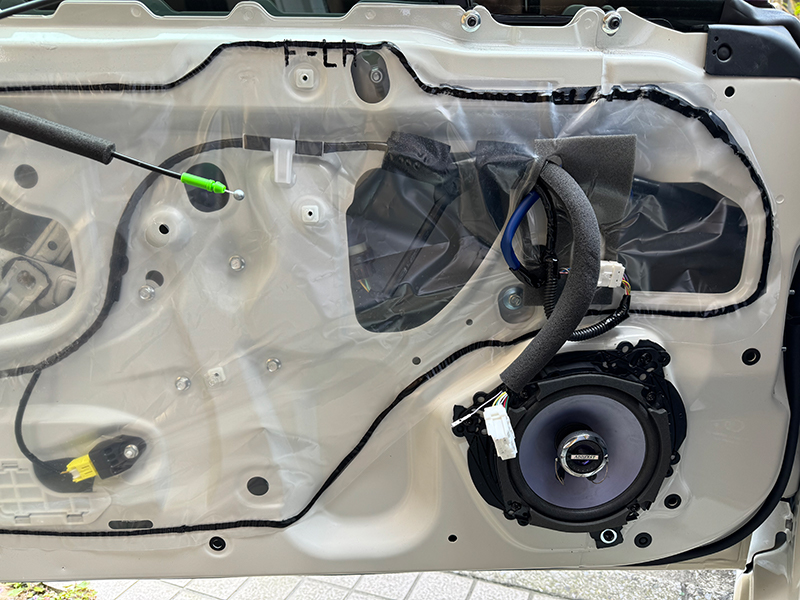

ドアパネルを外す

スピーカーの脱着等でも多くの方が記事を作成されておりますので、ここでは割愛します。

下記のような記事が参考になるかと思います。

https://blog.goo.ne.jp/yoshiker123/

車側配線(極性に注意)

純正ランプのハロゲンタイプのものを繋ぐのであれば意識はしてもしなくてもですが、LEDタイプのものを装着する場合には、取り付ける部品のLED極性を確認しながら配線をしてください。

車側の水色がプラス(+)、紫色がマイナス(ー)になります。

ちなみに写真では紫色配線をカプラーから抜いてますが、これには理由があります。

それは、「インデックスシステムを解除するため」です。

紫色の線は主にドアカーテシの制御とこのインデックスシステムの2つを司っています。

インデックスシステムとは?

ドアの閉まり性を向上させる機能のことです。

86/BRZにはドアを開けた瞬間、ウィンドウがわずかに下がるこのインデックスシステムが全車に搭載されています。

ドアを閉める際に、室内の圧力を逃がすことが可能になり、ドアの閉まり性向上に貢献します。

ただこのシステム、実は結構悪名高いシステムとしても知られています。

気温が零下になる地域では、窓が凍結して動かなければ、インデックスシステムエラーが出ることがあります。

また、そもそもドア開けるたびに上下するので、多かれ少なかれウェザーストリップを巻き込んで変形させてしまうことがあります。

こうなると正しく防水機能が働かなくなり、雨漏りの要因になります。

通常、上位グレードではカーテシランプの電源も兼ねているのでこれを外すことはできませんが、私のは後付けなので、この線抜いてしまえばこのシステムを使えないようにすることができます。

この作業を始めるまでは、多くの方がキャンセルの方法として実践している車両からドアに向かう紫色配線を遮断する方法でキャンセルしてましたが、こちらは急いで繋ぎ直しました。

(繋ぎ直さないとカーテシランプも点かないので)

インデックスシステムの解除については、こちらの記事が参考になります。

カーテシランプ側配線(極性に注意)

こちらも車側同様に、極性に注意しながら接続を行います。

今回はカプラー端子を使いますので、配線に端子を圧着させた後、カプラーに固定します。

カプラー使わない方法として、カーテシランプ本体に配線をハンダづけする方法も良いですね。

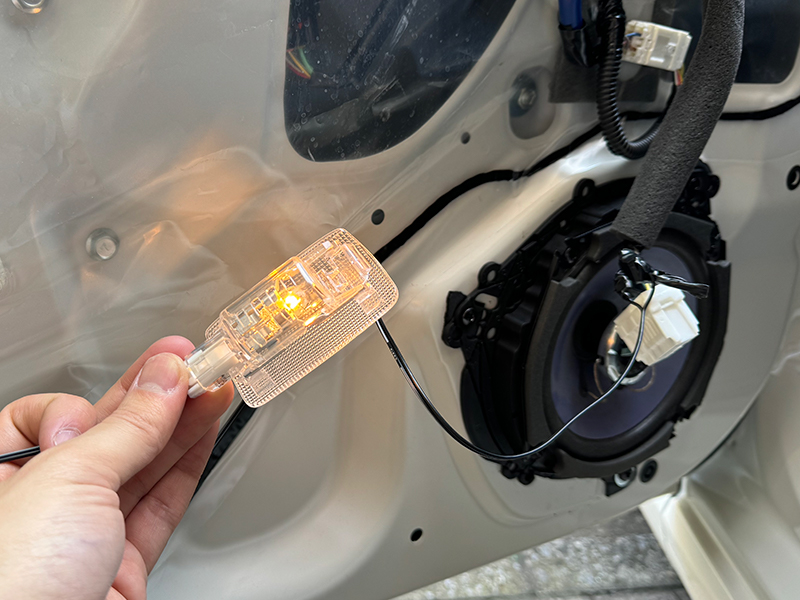

カーテシランプ本体に接続

配線の準備ができたら、いよいよランプ本体にケーブルを接続します。

ドアの内張を外した時と逆の順序で戻していきます。

6.動作確認とトラブルシューティング

配線が完了したら、ドアのカバーを戻す前に仮接続を行いましょう。

点灯確認が出来たら作業完了です。

点灯不良の場合、エレクトロタップの接続不良が今回は可能性として大きかったですが、特に不良なく取り付けできてました。

そして今回はハロゲンで点灯確認の後、白色LEDに入れ替えました。